創業525年の矜恃が紡ぐ

和を尊む"もてなし"の真髄

文化人、とりわけ文豪に愛された奥伊豆修善寺で、500年以上の歴史を背負う宿に泊まる。それは、時を経ても変わらぬもてなしと今に伝わる伝統に触れ、日本の永遠の魅力を味わう旅だ。

1160年、平治の乱で官軍平氏に追われた源頼朝は伊豆へ流刑された。京から見れば地の果てに見えたであろうが、決して未開の地ではなかった。たとえば修善寺。伊豆半島北部山間の小さな街は、807年、弘法大師によって修禅寺が開創されたのが始まりで、門前町は大いに栄えた。その繁栄に最も貢献したのは温泉である。しかも、それを開湯したのは他でもない弘法大師と伝えられている。病に苦しむ父の体を川の水で洗っていた息子を憐れみ、冷たい水では辛かろうと独鈷を岩に打ち付けると湯が沸きだしたという。真偽はさておき、修善寺温泉が人々を惹きつける不思議な力を持っていることは古来変わらない。そして今でこそ観光的な施設も増えたが、修善寺の魅力はしっとりと落ち着いた雰囲気にある。芥川龍之介、泉鏡花、尾崎紅葉など多くの文豪に愛されたこともその証である。街を流れる桂川沿いに幾つもの宿があり、中でもとりわけ文化人に好まれたのは「あさば」だ。修禅寺の堂守を務めた浅羽弥九郎幸忠が門前に開いた宿坊が始まりで、以来530年もの間、旅館として時を重ねている。しかし、あさばが他の老舗旅館と異なるのは、伝統と格式を重んじるのみならず、時代に合わせて少しずつ変化を遂げているところにある。伝統は守るだけではいつか廃れる運命は免れない。より良いものへと磨きをかけることによっていつの時代にも人の心に残るものとなる。滞在する度にそんな思いを新たにする、それがあさばの真の魅力である。

-はなれ天鼓-Tenko Hanare

庭園の借景と洗練された野生。ここが離れの最高峰

温泉町の只中にあるにも関わらずこの静けさ。16室のみという客室数を差し引いても外界とは途絶されたこの趣にはただならぬものを感じる。そしてこの静謐は、「はなれ天鼓」で一層深く広く空間を覆う。2019年夏にお披露目したというこの離れは、220㎡ものスペースもさることながら、大きく取られた窓の開放感とそこから眺める庭の景色がなんとも言えず美しい。この庭の眺望を満喫するために、部屋には余分な装飾がない。床の間の軸と花だけが季節を物静かに語りかけてくる。そして、もう一つの特別な仕掛けがあさば初の客室露天風呂だ。ヒノキの清々しい香り漂う、弘法大師由来の滑らかな湯に浸かる。池を湛えた庭を吹き渡る涼やかな風が火照った肌を優しく撫で、気持ちがゆっくりとほどけていく。湯上りには広縁で寛ぎながら頭を空っぽにして庭木に集まる鳥のさえずりに耳を傾ける。これを至福の時と言わずしてなんとしよう。緊張が解けていくと共にまぶたが少しずつ重くなる。いつでも横になれるようにと設えられたベッドに身を任せると、さらりとしたリネンが体を包み込み、やがて甘美な眠りの中へと落ちてゆくのだ。

客室は全て日本の伝統を感じさせる造り。とりわけ「はなれ天鼓」には可能な限りの伝統建築の技が随所に取り入れられている。柾目が見事に整った美しい吉野杉の天井、木工職人の削り技が冴える名栗の床、きめ細かくも自然な風合いが独特な聚楽壁。日本の気候風土に合わせて職人が育んだ美がそこかしこに息づいている。また、多くのゲストからの要望に応えて誕生した専用の露天風呂はアルカリ泉質の源泉掛け流し。庭を眺めながら気兼ねなく湯に浸かるひとときは心のご馳走だ。英国のオーガニックスキンケア「バンフォード」のアメニティの自然な香りも心地良い。湯上りには座敷と庭の間に設えられた広縁で、微風に体を預け火照りを鎮めよう。寝室のベッドにも並々ならぬこだわりを感じる。マットレスの上にムートンを敷き、海島綿のリネンを使ったベッドは至高の眠りを約束してくれる。離れと同じ1階の「萩」も座敷、ベッドルーム、内風呂とどこからも庭を眺望できる。2階の「撫子」の座敷からは竹林を望み、夏は涼しげな緑、秋は紅葉が愉しめる。奥のベッドルームは小間を通してやはり庭を感じられる設えだ。

Tenko Hanare

Tenko Hanare

Hagi

Nadeshiko

JAPANESE CUISINE

海川、山野の幸に恵まれた伊豆で

旬の一期一会に舌鼓を打つ

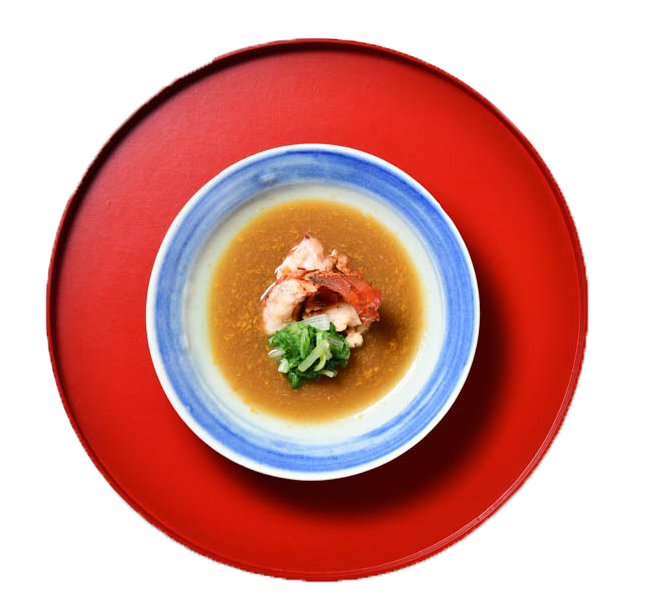

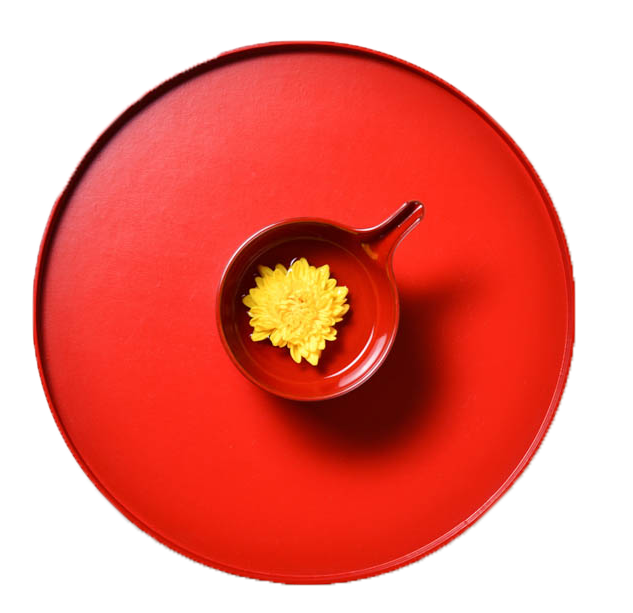

しばしば、食は一期一会と言われる。季節が違えば素材が代わり、同じ素材でも味わいは二つとして同じものはない。そして、食べる自分の気分や誰と過ごすかによっても印象は全く異なるものとなる。そんな“制約”の中で料理人はどうあっても最高の一食を供そうと努める。素材の吟味を重ね、最良の状態を引き出す。真の美味しさを追求することに全身全霊を傾けることこそ、忘れ得ぬ味の創出に繋がるのだ。あさばの料理には料理人のそんな心意気が滲み出ている。見た目は端正だが控えめ、しかしひと口含めば体が喜びに震えるなどという経験はそうあるものではない。例えば朝食に出される削りたての鰹節や、すりおろした山葵といった脇役ですら、目を見張る美味しさ。さらに2日目の夕食は前夜とは全く趣が変わり、グレードを上げてくるのだ。こうなると食べる側としても、どんなお酒を合わせようかと謎解きに俄然張り切ってしまう。料理人との心が通じる瞬間だ。たとえ目の前に作り手がいなくても同じ世界にいると感じさせる。そんな魔法のような時間を提供することができるのは、長い時をかけてもてなしの極意を磨き込んできたこそであろう。

魚種豊富な駿河湾に揚がる新鮮な魚介類、天城山麓で大切に育てられた軍鶏や黒豚、そしてもちろん地元伊豆の山葵をはじめとする伝統野菜、米も選び抜かれたものだけを使用する。また季節の味である鮎、鱧、松茸なども、あさばの料理には欠かせない。夕食では前菜に続いて秋ならば鱧松茸椀が供される。お造りは地魚、つまり近海の旬の魚介で、鮪や鯛など通り一遍のものは使わないのだが、これがまた美味。次にあさば名物の穴子黒米ずし、柔らかな穴子と黒米独特の食感が絶妙にマッチした逸品である。その後も締まった肉質に旨味が閉じ込められた天城軍鶏の炭火焼や伊勢海老の唐揚げが酢の物や煮物を挟みつつ供され、締めのご飯、甘味へと続く。その一連は淀みなく、けして華美に走ることはないが同時に一皿一皿が鮮やかなインパクトを残し、日本伝統の料理とはこういうものだとあらためて思わせられる。朝食も同様に、シンプルで美しいだし巻き玉子や香ばしい一塩の焼き魚、炊きたてご飯に山葵と削り節といった丁寧な食事を楽しめる。

TRADITION & CULTURE

文化の伝承と"もてなしの心"を守る永遠に進化を重ねる宿の哲学

あさばは日本で初めてルレ・エ・シャトーに加盟が認められた宿である。つまり、伝統を守り、地域との結びつきやその文化、環境を大切にする姿勢を貫いてきたということだ。もう一つ重要なのは、オーナーが主体的に活動していること。あさばはとりわけ女将の役割が大きい。ゲスト対応はもちろん、寝具やアメニティ他、目に見えないところにも細やかに心を配っている。小さなことの積み重ねが宿というものを作り上げるという真理こそ、あさばの屋台骨といってもいい。そして、五百余年の歴史は佇まいそのものにも現れる。時代時代の意匠を取り入れ、少しずつ、時に大胆に姿を変えてきた。その最たるものが、「月桂殿」と呼ばれる能舞台である。江戸末期加賀藩に生まれ、後に子爵となった前田利鬯が残した能舞台を七代目浅羽保右衛門が移築したもので、あさばの玄関をくぐると目の前に忽然と現れる。

異世界に迷い込んだかのような感覚にとらわれる瞬間だが、それがまたいい。なぜなら、非日常を求めてここを訪れたのだから。タイムスリップにも似た幽玄の世界への旅。あさばに泊まる理由は数あれど、「畢竟」このひと言に尽きるのだ。

ダイアモンドチェアや現代アートが飾られたスタイリッシュなサロンからは能舞台、池、母屋が一望できる。